Combat de sumo : règles, déroulement et traditions japonaises

Sport emblématique du Japon, le combat de sumo est bien plus qu’une simple confrontation physique. Il s’agit d’un rituel codifié, imprégné de traditions religieuses et de culture japonaise. De ses origines ancestrales à ses tournois modernes, découvrons ensemble ce qui fait la richesse du sumo.

Origines et histoire du sumo

Le sumo remonte à plus de 1 500 ans. Il est né comme un rituel religieux pratiqué lors des cérémonies shintoïstes, visant à honorer les divinités et à prier pour de bonnes récoltes. Au fil du temps, ces rituels sont devenus des spectacles populaires, puis un sport professionnel codifié à l’époque d’Edo. Aujourd’hui, il reste profondément ancré dans la culture japonaise.

Déroulement d’un combat de sumo

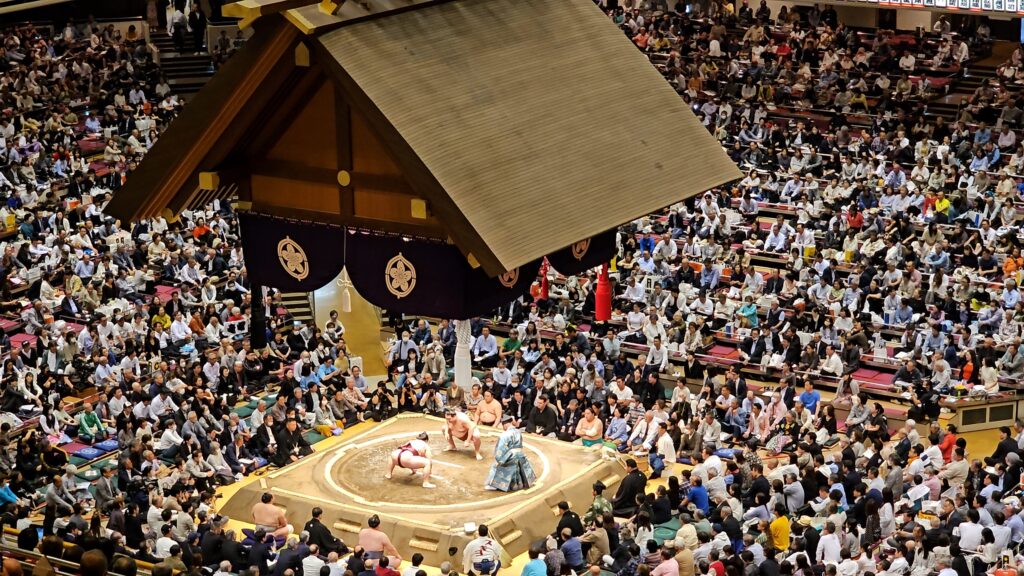

Un combat oppose deux lutteurs, appelés rikishi, dans un cercle de sable sacré nommé dohyō. Le but est clair : faire sortir l’adversaire du cercle ou le forcer à toucher le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds. Avant l’affrontement, plusieurs gestes rituels sont réalisés : purification du ring avec du sel, saluts, regard fixe. Le combat lui-même ne dure souvent que quelques secondes.

Les règles principales du sumo

Le sumo est régi par des règles strictes. Il est interdit, par exemple, de tirer les cheveux de son adversaire ou de frapper avec les poings. En revanche, les charges, poussées, projections ou déplacements latéraux sont autorisés. Le respect de ces règles garantit la sécurité des lutteurs tout en conservant l’esprit traditionnel du sport.

Techniques et postures utilisées

On compte plus de 80 techniques de victoire officielles appelées kimarite. Les plus fréquentes incluent le yorikiri (poussée hors du cercle), l’oshi-dashi (poussée frontale) ou encore le uwatenage (projection par la ceinture). Chaque lutteur développe son propre style en fonction de sa morphologie, de sa force et de sa rapidité.

Un sport chargé de symbolisme

Chaque aspect du combat de sumo a une signification culturelle. Le dohyō est sacré, les gestes sont rituels, et les tenues (comme le mawashi, la ceinture enroulée) sont issues de la tradition. Lors des tournois, les rikishi de haut rang participent à des cérémonies d’ouverture spectaculaires, renforçant la dimension spirituelle du sport.

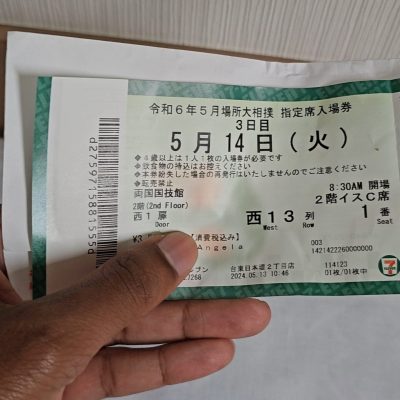

Tournois majeurs et champions célèbres

Le Japon organise six grands tournois professionnels chaque année, durant les mois impairs, appelés honbasho, à Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka. Le titre le plus prestigieux est celui de yokozuna, un rang honorifique réservé aux meilleurs. Des légendes comme Hakuhō ou Taihō ont marqué l’histoire du sumo par leur palmarès exceptionnel.

Le sumo aujourd’hui

Le sumo reste une institution au Japon, avec des millions de spectateurs et une retransmission télévisée nationale. Bien que fidèle à ses traditions, il attire un public international croissant et voit même émerger des écoles à l’étranger. Sa transmission reste cependant très codifiée, souvent transmise de génération en génération dans des écuries de sumo.